E meno male che il cliente è al centro dell’azienda. Parola loro, non nostra. “Mettiamo il consumatore al centro di tutto quello che facciamo. È così che abbiamo costruito fiducia per quasi 150 anni”, scriveva orgogliosa la Campbell qualche anno fa, spiegando perché appoggiava le etichette sugli OGM e come difendeva il diritto delle persone a sapere cosa c’è nel piatto.

Poi, molti comunicati dopo e parecchie lattine vendute in più, salta fuori un audio. In quella registrazione, allegata a una causa civile in Michigan, la voce che l’azienda stessa riconoscerà come quella di Martin Bally, vicepresidente dell’area IT, non sembra esattamente ossessionata dall’idea di “mettere il consumatore al centro”.

Le zuppe Campbell diventano “highly processed food for poor people”, cibo altamente processato per poveri, e soprattutto “shit for fucking poor people. Who buys our shit? I don’t buy Campbell’s products anymore”. Merda per poveri del cazzo. Chi compra la nostra merda? Io i prodotti Campbell non li compro più.

È lo stesso marchio che, nei documenti ufficiali, racconta di voler portare “qualità, valore e sicurezza alle masse”, di avere da sempre il consumatore come stella polare, di lavorare per “make food people love”, fare cibo che le persone amano. Nel file audio, però, l’amore per il consumatore si traduce in un’altra lingua: quella che si usa quando si parla dei poveri convinti a cucinarsi una cena in 5 minuti col microonde.

La scena, a raccontarla, sembra scritta da uno sceneggiatore con un dente avvelenato contro gli uffici del personale di mezzo mondo. Novembre 2024, riunione in remoto. Da una parte del monitor c’è Martin Bally, vicepresidente e capo della sicurezza informatica di Campbell’s: non un cuoco, non un nutrizionista, ma uno che dovrebbe occuparsi di hacker e firewall.

Dall’altra un analista di sicurezza, Robert Garza, assunto da poco, che crede di dover discutere di lavoro e prospettive. E invece si ritrova a fare da pubblico a una lunga tirata del capo sui prodotti dell’azienda, sui poveri che li comprano, sui colleghi indiani, sugli edibles alla marijuana che lui stesso, sostiene Garza, consumerebbe con una certa disinvoltura.

A un certo punto, racconta Garza, scatta l’istinto di sopravvivenza del sottoposto moderno: il dito va sul tasto “rec”. Da quel momento tutto viene registrato. Nella registrazione, finita poi nella causa civile in Michigan e nelle mani di vari media statunitensi, si sente il dirigente ripetere le stesse frasi sulle “highly processed food for poor people” e sulla “shit for fucking poor people” già citate, in un crescendo che sembra fatto apposta per titoli e meme.

È un raro momento di sincerità: il manager che prende le distanze dal cibo che gli paga lo stipendio, dichiarando di non toccarlo nemmeno con la forchetta dei poveri. Non contento, secondo la denuncia, aggiunge che quel pollo sarebbe “bioengineered meat”, roba uscita da una stampante 3D. Il tutto in mezzo a commenti razzisti sui colleghi di origine indiana, considerati incapaci di pensare con la loro testa. Cibo di merda per poveri, colleghi di merda per pregiudizio, e al centro lui, la coscienza critica del capitalismo da lattina.

La storia salta fuori solo mesi dopo. Garza sostiene di aver segnalato internamente quelle frasi a gennaio 2025. Dopo circa tre settimane, il licenziamento. Lui parla di ritorsione per aver denunciato un ambiente razzista e un dirigente fuori controllo. L’azienda contesta, parla di altre ragioni. La verità giuridica la stabilirà un tribunale, nel frattempo Garza resta senza lavoro e porta in causa Campbell’s, Bally e il suo diretto superiore. E il file audio, nato per autodifesa, diventa prova centrale del caso e detonatore mediatico.

Quando la registrazione arriva a una tv locale di Detroit e poi ai giornali nazionali, Campbell’s reagisce secondo protocollo. Prima mette Bally “in congedo”, in quella zona grigia dove i manager problematici vengono parcheggiati mentre gli avvocati contano fino a dieci. Poi, vista la tempesta, riconosce che la voce nel file è proprio la sua, lo scarica, annuncia che “non è più dipendente dell’azienda” e definisce quelle parole “volgari, offensive e false”, soprattutto quando parla di pollo ingegnerizzato e stampanti 3D.

Su questo, l’azienda si affanna a precisare: il pollo è vero, al cento per cento, viene da fornitori approvati dal Dipartimento dell’Agricoltura, nessuna carne coltivata in laboratorio, nessuna tecnologia fantascientifica nel barattolo. Il messaggio è semplice: il problema non è il contenuto della lattina, è il contenuto del dirigente.

È la grande religione della mela marcia. Quando un manager apre bocca e fa uscire quello che doveva restare confinato ai cinici pensieri di corridoio, l’azienda lo isola come un virus. Non è il sistema che tratta i poveri come un mercato di serie B a cui rifilare cibo ultra-processato a poco prezzo. È lui, il singolo cretino, che a differenza degli altri ha dimenticato la prima regola: non dirlo mai così, non dirlo in una registrazione.

Intanto la politica, che non perde mai l’occasione di fare campagna su ogni pezzo di carne, reale o immaginaria, sente l’odore del sangue. In Florida, dove è stata vietata la carne coltivata in laboratorio, il procuratore generale annuncia un’indagine sulla Campbell’s, citando proprio le frasi del dirigente sulla “bioengineered meat” e il pollo da stampante 3D, come se in quell’ora di sproloquio di un responsabile IT ci fosse la verità rivelata sulle filiere alimentari.

Campbell’s si ritrova così stritolata fra due narrative ugualmente tossiche: quella del manager che esagera e quella della politica che sfrutta l’esagerazione per confermare la propria crociata. In mezzo, di nuovo, i poveri veri, che continueranno a mangiare quello che trovano sugli scaffali del discount, con o senza etichetta “bioengineered”.

Perché è di questo che si parla, sotto i comunicati stampa e le querele minacciate. Di un’intera architettura economica che considera i poveri un target e non un’emergenza. Chi ha poche decine di dollari a settimana per mangiare non sceglie tra bistrò e cucina molecolare: sceglie tra scaffali di prodotti a lunga conservazione, offerte, promozioni, coupon. Le periferie sono piene di supermercati dove il fresco costa più del tempo che non hai, e il cibo in lattina è la soluzione logica per orari impossibili, doppio lavoro, salari insufficienti. In quel segmento di mercato, il confine fra “buono” e “accettabile” è dettato dal margine di profitto, non dalla dignità del piatto.

Il dirigente che parla di “merda per poveri” non inventa nulla. Mette solo in chiaro la gerarchia non scritta: c’è il cibo per chi può permettersi di pensare al gusto e alla salute, e c’è il cibo per chi deve solo sopravvivere a fine mese. La domanda vera non è se quel pollo venga davvero soffiato da una stampante 3D, come in un incubo techno-trash, ma su chi si regge questa dieta di massa. Finché esisterà un mercato di “prodotti per poveri” costruito sull’idea che le loro papille gustative valgono meno, che i loro stomaci sono destinazione naturale di ciò che il resto del mondo non mangerebbe, la frase “cibo di merda per poveri” resterà lì, pronta a scappare dalla bocca del prossimo dirigente in overconfidence.

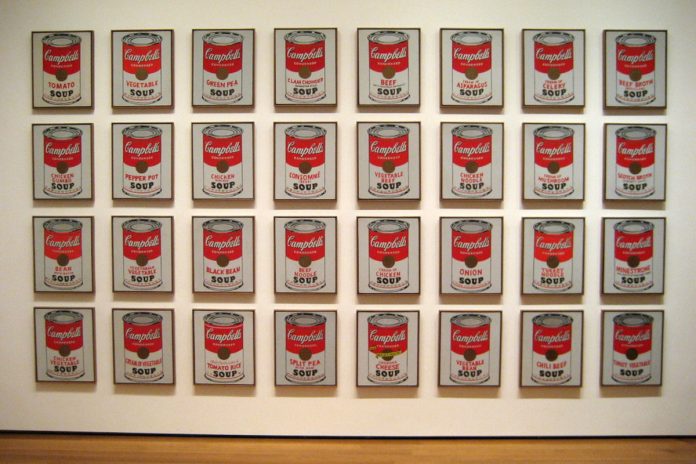

Piero Manzoni, nel 1961, inscatolava direttamente la Merda d’artista e almeno sull’etichetta era onesto. Andy Warhol, l’anno dopo, con le lattine Campbell ci faceva un’icona pop: la zuppa industriale elevata ad arte, appesa nei musei come simbolo dell’America che mangia in serie. Campbell invece tiene un piede in ogni barattolo: nelle gallerie è la lattina glamour di Warhol, nelle riunioni interne il suo dirigente parla di “merda per poveri”, ma sulle etichette continua a chiamarla “food people love”. Alla fine, tra Manzoni, Warhol e Campbell, l’unico che non prende in giro il pubblico è quello che la merda l’ha scritta davvero sulla scatola.